El 'poder blando' chino

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

El 'poder blando' chino

Viernes, 14 de Noviembre 2025, 10:16h

Tiempo de lectura: 13 min

Yo flipo, parece que estoy dentro de una película». Jesús Calleja alucina recién aterrizado en la ciudad de Chongqing, de 32 millones de habitantes, cuando es atendido por un robot en el hotel y divisa un skyline que ridiculiza al de Nueva York, con cientos de rascacielos y miles de drones decorando el cielo. Calleja, que filma allí uno de los episodios de la próxima temporada de su programa, no es el único comunicador fascinado por China. Lo singular es que durante los 15 años que ha estado rodando programas de aventuras es la primera vez que lo hace en China, precisamente en un momento en que el gigante asiático ha puesto en marcha una estrategia para reforzar su imagen global. Ahora son todo facilidades para que los 'creadores de contenido', sobre todo influencers y youtubers, muestren al mundo que «China es el futuro».

De hecho, los influencers son la opción favorita del 'poder blando' chino: para influir en Occidente, nada como ellos, que llegan a millones de jóvenes y difunden el relato del Gobierno chino sin hacer preguntas incómodas. Uno de los mayores éxitos fue llevar en marzo a China a IShowSpeed, un streamer estadounidense con 45 millones de seguidores en YouTube. Una estancia de varios días mostrando todo tipo de logros tecnológicos y tradiciones con aspecto de videojuego: coches eléctricos, trenes de alta velocidad, maestros de artes marciales... Pero no es el único, China ofrece viajes con todos los gastos pagados a cualquier influencer que tenga más de 300.000 seguidores.

Es mucho más que un reto de las redes sociales. Es un desafío al Gobierno de Xi Jinping. En China se está generando una nueva tendencia, minoritaria pero en alza: quedarse tumbado. Son jóvenes que se rebelan contra la cultura del 996, trabajar de nueve a nueve, seis días a la semana. ‘Quedarse tumbado’ es trabajar lo mínimo posible en una tarea por la... Leer más

Al mismo tiempo, el Club de Corresponsales de Prensa Extranjera en China informa de que la obstrucción y el acoso a los periodistas que pretenden informar sobre la realidad del país ha aumentado. El corresponsal de The Atlantic, Michael Schuman, reportaba hace unas semanas que en el último año la Policía se ha presentado en su apartamento en Pekín hasta cuatro veces al mes. «Los agentes revisan nuestros pasaportes mientras graban. Ya hemos facilitado esa información a la Policía, así que es de suponer que estas visitas tienen como único fin intimidarnos».

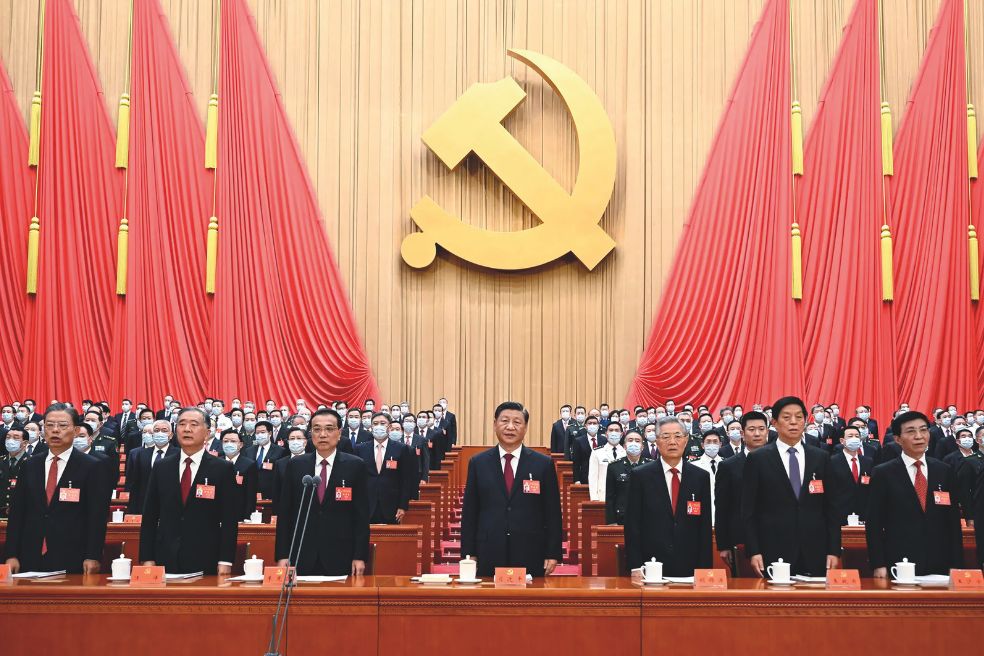

Un aspecto fundamental de la China de Xi Jinping, en el poder desde 2013, es el control de la información, explica Rafael Dezcallar –embajador de España en el país de 2018 a 2024– en su libro El ascenso de China. «El control del relato es una prioridad absoluta del Partido Comunista. La realidad tiene que adaptarse a los objetivos del Partido, no al contrario».

Quizá el ejemplo más básico sea que el país tenga un solo huso horario para todo su territorio, que es enorme (Estados Unidos tiene seis husos horarios en la misma extensión). Ese huso se adapta al meridiano de Pekín, y el resto del país lo asume. En China, la hora es una cuestión política: un único huso horario en una nación unida bajo el control del Partido Comunista. La consecuencia es que en las provincias occidentales amanece a las diez de la mañana.

El huso horario único fue ya una imposición de Mao, pero el control absoluto del Partido Comunista se adapta según las necesidades de los tiempos. En China no se puede acceder a Google, a Amazon o a WhatsApp (salvo si se dispone de una VPN, una red privada, cuyo uso está muy restringido). El Gobierno ha creado un universo de Internet alternativo al norteamericano: WeChat, Didi, Alibaba... Eso permite que el sistema intercepte y borre en las redes los mensajes que no convienen a los intereses del Partido. Pero no solo eso. En un país en el que 1400 millones de personas producen datos sobre sus gustos e intereses, el Ejecutivo puede disponer de todos los datos sin las limitaciones de la legislación occidental. «El proyecto de Xi va más allá del modelo autoritario de Deng Xiaoping. Subyace la ambición de controlar no solo la vida de sus ciudadanos, sino sus ideas y su propia identidad», dice Dezcallar.

Schuman coincide con esa percepción. En los últimos años, enumera, las autoridades chinas han perseguido el K-pop, los clubes de comedia, las fiestas de Halloween, a los activistas LGTBI y a las defensoras de los derechos de las mujeres, a los emprendedores tecnológicos y a los asesores financieros. «La represión constante sugiere que el régimen chino pretende no solo eliminar a la oposición, sino también controlar los estilos de vida y las creencias de su población».

Este rumbo 'neototalitario' hace que, según Schuman, dentro de China «el país no parezca estar conquistando el mundo, sino hundiéndose en un abismo autocrático. Tal vez China pueda continuar su ascenso global mientras profundiza su represión interna, pero otra trayectoria parece igualmente probable: que un Estado opresivo frene la vitalidad del país y ponga un límite a su ascenso global».

Schuman aclara que ocultar las verdades incómodas siempre ha sido una característica del régimen comunista. Pero últimamente Xi la ha llevado a un nuevo extremo. «El resultado es un ambiente surrealista donde el discurso público está cada vez más alejado de la vida cotidiana».

Una posible razón para esta represión es que los predecesores de Xi podían presumir del rápido progreso económico del país, pero el crecimiento se ha ralentizado y por primera vez los graduados universitarios chinos tienen dificultades para encontrar trabajo. Y el Gobierno, en lugar de abordar la situación, primero suspendió la publicación de las estadísticas de desempleo juvenil y luego modificó el método de cálculo para obtener una cifra favorable.

En la misma línea, The Economist considera que la escasa productividad de la economía en los años de Xi se debe a que favorece a las compañías que siguen fielmente sus instrucciones políticas y que no siempre son los suministradores más capaces ni más eficientes.

Dezcallar pone el ejemplo de las sanciones impuestas a las grandes empresas tecnológicas chinas –Alibaba, Tencent o Didi– a finales de 2020 a fin de que sus directores generales no volvieran a olvidarse de acatar las indicaciones del Partido Comunista. «Temen no que se hagan ricos, sino que se hagan tan poderosos que se conviertan en un rival político», explica el diplomático.

Como consecuencia, China bajó en el ranking de mejores ecosistemas para crear start-ups. Por eso, en febrero de 2025, Xi organizó un gran evento con empresarios chinos entre los que se encontraba Jack Ma, el fundador de Alibaba, quien estuvo años 'desaparecido' después de criticar la excesiva regulación china. Su rehabilitación sería un reconocimiento indirecto de que esas medidas no ayudaban a la economía.

David Leigh Shambaugh, experto en China de la Universidad George Washington y autor de una decena de libros sobre el país asiático, va un paso más allá en su análisis. Apunta a que el obsesivo control de Xi recuerda al final de la Unión Soviética, a la «la esclerosis sistémica inherente a la dictadura unipersonal, el servilismo y la necesidad de cumplir las directivas del líder sin importar cuáles sean». No significa, aclara, que el régimen chino vaya a caer como el soviético porque tiene mucho más poder internacional, pero hay algo inherentemente 'podrido' en él.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta la idiosincrasia interna del país. La esencia del socialismo con características chinas creado por Deng Xiaping es la combinación de una economía capitalista y un sistema político leninista. Es decir, el método de creación de riqueza es capitalista, y el ejercicio del poder es leninista. Pero, además de esta ya muy singular dupla, la base filosófica china reside en el confucianismo, que antepone siempre los intereses de la comunidad a los del individuo. «La filosofía grecolatina o la Ilustración son completamente ajenas a la tradición china –explica Dezcallar–. China no ha tenido nunca en su historia un régimen democrático. No se demanda lo que nunca se ha tenido».

Tampoco eso implica que los chinos se crean cualquier cosa, coinciden los analistas. De hecho, lo que sucede es que no se creen nada. Otra cosa es cómo lo expresan. En las últimas semanas, cuenta Schuman, los usuarios de las redes sociales expresaron nostalgia por la época de bonanza anterior a Xi publicando fotos y vídeos de celebridades de los años 2000 y comentando que entonces había mejores oportunidades, una crítica implícita al Gobierno actual. Y, por supuesto, son censuradas.

Pero hay formas mucho más evidentes de mostrar su falta de fe en el sistema: los chinos consumen poco y se reproducen cada vez menos. En 2022 descendió por primera vez la población, y la tendencia parece inexorable. Las parejas no quieren tener hijos o retrasan el momento de tenerlos.

Además, la demanda interna sigue siendo muy baja. Las familias ahorran para cuando se jubilen, para pagar gastos médicos o la educación de sus hijos, ya que no existe un estado de bienestar que cubra suficientemente esas necesidades. Y ahora, además, los jóvenes se rebelan contra un entorno laboral que los obliga a trabajar jornadas de doce horas por un salario a la baja que, con el encarecimiento de la vivienda (sí, en China también ocurre), los condena a malvivir en grandes ciudades atestadas que solo lucen espectaculares ante las cámaras de los youtubers extranjeros.

EL VERDADERO PODER DE CHINA

China solo abrió su economía al mundo y empezó a jugar en el tablero de las relaciones internacionales a partir de 1978 (dos años después de la muerte de Mao). La apertura fue una decisión de Deng Xiaoping para sacar al país de la pobreza. Mucho ha cambiado en menos de 50 años. Ahora, China es la segunda potencia mundial, en términos de influencia global, por poder económico y militar. Pero también quiere serlo por ascendencia ideológica.

→ En 2023, Xi Jinping propuso la llamada Iniciativa para una Civilización Global. Propugna, dice, la coexistencia armoniosa entre diferentes culturas y sistemas polí-ticos sobre una base: ninguna civilización es superior a las demás. Todas son igualmente válidas, reclama Xi. Niega que el modelo de democracia o de derechos humanos defendido por Occidente tenga validez universal. El suyo, alega, es igualmente respetable. No debe hablarse de valores universales, sino de «aspiraciones comunes».

→ Este planteamiento, primar ‘intereses’ frente a ‘valores’, explica las dos estrategias claves de China en el mundo. Primero, evitar intervenir en las crisis internacionales porque no hay juicio moral para China que lo justifique. No se posiciona sobre Ucrania ni Gaza; ni siquiera en conflictos como Sudán o el Sahel, donde tiene muchos más intereses económicos. Se conforma con que esas crisis debiliten a Estados Unidos.

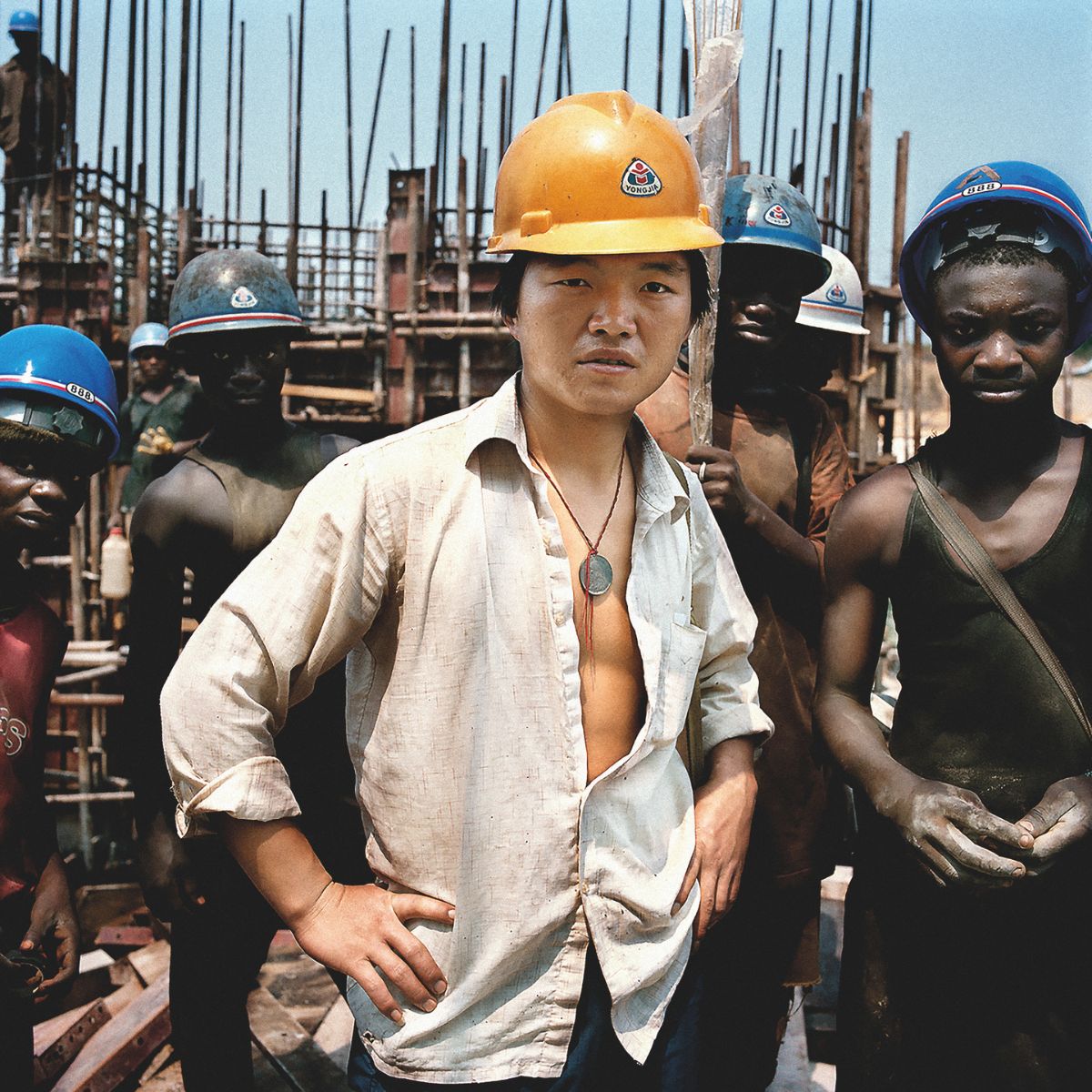

→ Y en segundo lugar: fortalecer su proyección en el llamado Sur Global (los países emergentes) a través de la economía. La conocida como Iniciativa Franja y Ruta (IFR), una estrategia de desarrollo de infraestructuras, inspirada en la Ruta de la Seda y lanzada en 2013, es la pieza central de la política exterior del Gobierno de Xi Jinping. Según la BBC, la IFR ha concedido préstamos por valor de más de un billón de dólares para construir infraestructuras en Asia, África, Iberoamérica y Europa del Este. Eso ha permitido realizar grandes proyectos en países que no pueden acceder a créditos internacionales. China ha cons-truido el 61 por ciento de los puertos comerciales africanos, pero también proyectos de transporte claves como el ferrocarril de Yibuti a Adís Abeba, en Etiopía.

→ Además, China es ya el primer socio comercial de 120 países, muchos en Sudamérica. De hecho, los principales estados latino-americanos —excepto Colombia y México— tienen ya un comercio mayor con China que con Estados Unidos. Obviamente, no se trata de una cooperación ‘sin retorno’. China explota todos los recursos minerales que puede de los países con los que colabora, en especial cobalto, cobre y litio, cruciales para su industria y para las nuevas tecnologías.

→ Un dato: China tiene ya casi el monopolio mundial de tierras raras: controla el 70 por ciento de la producción mundial y el 90 por ciento del refinado de estos minerales, imprescindibles para cualquier tecnología moder-na, desde una tomografía a un avión militar, pasando, claro, por los móviles. Pero es que, además, las empresas chinas controlan más del 80 por ciento de las minas de cobre en el Congo (el mayor productor de este metal del mundo, tras Chile). Sin cobre, del que está hecho el cable de red que permite la transmisión de datos, no habría Internet ni inteligencia artificial.

→ A África no ha llegado el ChatGPT, pero sí DeepSeek, la IA china, más barata y que requiere menos energía. Llega a través de empresas como Huawei, que conocen las telecomunicaciones del continente porque la mayoría las han construido ellos.